Analyses

De la ligne Durand et de la question du Pachtounistan

La Ligne Durand, tracée en 1893 par les Britanniques, marque toujours la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Ce tracé arbitraire a divisé les populations pachtounes, ethnie majoritaire en Afghanistan, enracinant un irrédentisme persistant. L’histoire de cette frontière, née des rivalités impériales russo-britanniques, a contribué à de multiples insurrections et litiges, notamment autour du rêve d’un Grand Pachtounistan.

De Sophia Haddad

La normalisation entre le Maroc et Israël à l’ombre des guerres au Proche-Orient

Depuis l’établissement de liens diplomatiques officiels avec Israël en décembre 2020, le Maroc a marqué une rupture avec la posture des Etats de la Ligue arabe envers Israël, rejoignant ainsi les Emirats arabes Unis et Bahreïn dans les accords d’Abraham. Cet article examine comment la guerre de Gaza et sa régionalisation ont affecté le processus de normalisation, en tenant compte des enjeux géopolitiques, économiques et militaires qui sous-tendent cette alliance.

De Lamia El Fehaim

Captagon: l’arme économique du régime Assad

L’émergence de la Syrie en tant que narco-État fait d’elle aujourd’hui, selon de nombreux observateurs, le plus grand narco-État du monde. Un titre qui, bien loin des stéréotypes sud-américains, trouve ses origines en plein cœur du Levant. Avec la production et le trafic de captagon, le régime d’Assad s’est taillé un empire financier parallèle et puissant, répondant à la fois à ses propres besoins économiques et à ses ambitions diplomatiques dans la région. Mais comment la Syrie, un État ruiné par une décennie de guerre, a-t-elle pu bâtir une telle industrie et quelles en sont les conséquences régionales et internationales?

De Mohamed-Nour Hayed

Construire l’ennemi de la Nation: analyse du discours et de la pensée du polémiste Éric Zemmour

Depuis une décennie, Éric Zemmour a consolidé sa notoriété en tant que polémiste en France. Dans ses discours et écrits, il propose une vision particulière de la nation française, qu’il oppose à des figures qu’il considère menaçantes pour l’identité et la culture du pays. À travers la désignation de l’immigré, et plus spécifiquement de l’arabo-musulman, comme «ennemi de la nation», il polarise les discours publics autour de la question de l’immigration. Cet article analyse la manière dont Zemmour construit cette image de l’ennemi public et en explore les effets dans le paysage socio-politique français.

De Mohamed-Nour Hayed

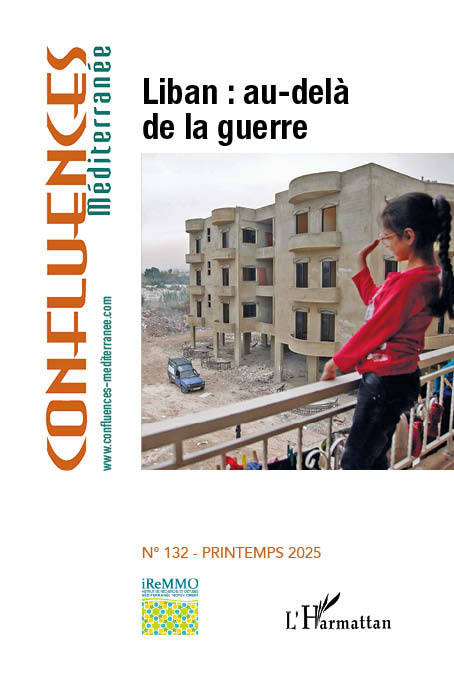

Histoire du conflit israélo-libanais: retour sur un conflit octogénaire, aux racines, acteurs et enjeux multiples

Le conflit israélo-libanais s’inscrit dans le cadre plus large des conflits israélo-palestinien et israélo-arabe. Néanmoins, il dispose de ses propres caractéristiques et dynamiques, liées aux relations complexes et conflictuelles que le Liban entretient avec l’État d’Israël, depuis sa création en 1948.

de Victor Jardin et Owen Steketee

Le conflit syrien: une tragédie humaine et juridique

Depuis le début de la révolution syrienne en mars 2011, le conflit n’a cessé de se transformer en un engrenage de violence, marqué par des attaques répétées contre la population civile. Alors que le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme estimait en 2022 que 300000 civils avaient péri, l’Observatoire syrien des droits de l’homme porte ce bilan à plus de 500000. Au-delà des chiffres, le conflit syrien a généré des millions de déplacés, et poussé autant de Syriens à s’exiler. La question du droit des victimes reste aujourd’hui un enjeu crucial pour une population qui réclame justice et reconnaissance de ses souffrances.

De Mohamed-Nour Hayed

Kamala Harris et Gaza: un «en même-temps» à l’américaine?

La «relation spéciale» des États-Unis avec Israël, défendue sans compromis par l’administration Biden, a suscité une profonde désillusion au sein d’une partie importante de l’électorat démocrate, qui se sent trahi ou, à tout le moins, mal représentée par les choix du président. Ce mécontentement est particulièrement marqué parmi les jeunes et la population arabo-américaine.

De Nadia Enesco

Les négociations de cessez-le-feu à Gaza: une chronique d’espoirs avortés

Suite aux attaques du 7 octobre 2023 et aux représailles israéliennes qui ont suivi, la bande de Gaza est devenue le théâtre d’une tragédie humaine sans précédent, où des otages israéliens sont aussi encore emprisonnés. Les tentatives de cessez-le-feu se sont succédé au fil des mois, chacune porteuse d’espoirs rapidement déçus.

De Nadia Enesco