Le 18 juillet 2017, dans la maison Slim, à Haret Hreik, au Sud de Beyrouth, Monika Borgmann et Lokman Slim, cofondateurs de UMAM Documentation & Research, répondaient à mes questions sur le documentaire Massaker. Sabra et Chatila par ses bourreaux. Ce long entretien (1h50) avait vocation à nourrir ma réflexion dans le cadre de mon sujet de thèse Écrire une histoire tue. Le massacre de Sabra et Chatila dans la littérature et l’art, présenté en juin 2019 à l’Université Bordeaux Montaigne, sujet qui pose la question des fonctions politiques de la poétique.

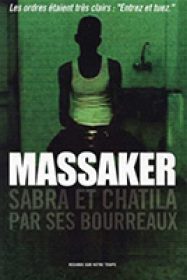

La publication de cet entretien s’inscrit dans la série des hommages qui font suite à l’assassinat le 4 février 2021au sud du Liban de l’intellectuel libanais. Unanimement reconnu pour sa grande culture, la finesse de ses raisonnements et l’âpreté de ses critiques à l’égard du Hezbollah, Lokman Slim était surtout un être libre. À ce titre, il exerçait son esprit critique tous azimuts, aussi bien à l’endroit du régime syrien, comme en témoigne le film Tadmor (Palmyre) cosigné avec Monika Borgmann en 2017, qu’à l’endroit de l’armée israélienne, ce que le documentaire Massaker, sorti en 2006, manifeste nettement.

Arque-bouté contre le déni de mémoire, autrement dit contre une forme de culture de l’amnésie instituée et entretenue par la loi d’amnistie votée aux lendemains de la guerre civile (1975-1990), Lokman Slim recueillait les paroles interdites, consignait les mémoires non écrites, rassemblait et croisait scrupuleusement les différentes sources, avant d’analyser et de restituer ses connaissances au public, avec une liberté de ton non moins totale que parfaitement flegmatique, et un sens sourcilleux du bien commun. Loin des chapelles et des écoles, il exerçait patiemment son esprit critique, ce muscle délié tout comme la vérité peut s’avérer labile, avec la conviction que cette posture était éminemment constitutive de l’esprit de démocratie, et qu’elle pouvait fournir l’horizon de la justice et de la paix sociale au Liban.

La communauté des chercheurs rend un hommage vibrant à Lokman Slim, en même temps qu’elle rend hommage au couple qu’il formait avec Monika Borgmann, femme d’exception désormais engagée dans l’amplification de l’œuvre de Lokman Slim à travers la création de la fondation en son nom.

Sandra Barrère : Parmi les quelque quarante éléments du corpus que j’ai réunis à ce stade, dans les champs du roman, du cinéma, de la peinture, de la BD, etc., le documentaire Massaker occupe une place singulière. C’est en effet le seul élément qui part du point de vue des bourreaux, c’est-à-dire du point de vue de ceux qui ont commis le crime. J’ai une série de questions autour de ce film important. Et d’abord, à quel moment il a été présenté la première fois au Liban ?

Monika Borgmann : C’était en septembre 2005, le 25 septembre si je me souviens bien. On avait organisé un événement qui s’appelait « Civil Violence and War Memories ». Cet événement consistait en six films, deux tables rondes et deux expositions. Une exposition dans le Hangar, ici. Tout le reste était présenté au Théâtre Al Madina (théâtre du quartier Hamra de Beyrouth). Massaker était le dernier film.

SB : Comme Tadmor a été le dernier film présenté dans le cadre du Festival des droits de l’homme à Beyrouth vendredi dernier. Et la réception, c’était comment ? Ça a été particulier, j’imagine.

MB : Pour dire la vérité, c’était fou ! C’était la même chose que pour Tadmor. On a reçu la permission le dernier jour, un samedi je crois. Le matin-même, il y avait eu l’attentat contre May Chidiac. On se demandait : est-ce que les gens vont venir ? Le Masr el Madina a quelque chose comme 500 places, il était plein. C’est-à-dire qu’il y avait quelque chose comme 700 à 800 personnes. Et Zico a amené un autre projecteur, il y avait une projection dehors, là où il y a le bar, en plus de la projection à l’intérieur. C’était énorme ! On ne s’attendait pas à ça. Et, par parenthèses, je suis en train de revoir notre website. J’ai retrouvé les documents. On a eu toute la presse. Il y avait beaucoup, mais vraiment beaucoup de presse.

SB : Et donc, c’était avant la sortie officielle n’est-ce pas ?

MB : Oui, parce que le film est sorti officiellement en France en 2006.

SB : Qu’est-ce qui a rendu ce film possible ? Je suppose qu’il y a eu une sorte de pacte de témoignage entre vous, réalisateurs, et ces six bourreaux ou six acteurs du massacre qui ont accepté de témoigner.

MB : C’est en effet une très longue histoire. Je vais raconter la première partie, et Lokman va raconter la deuxième partie. Disons. Moi, j’ai eu l’idée de faire ce film en 1996.

SB : C’est donc une idée très ancienne.

MB : Oui. J’étais basée au Caire, je travaillais à l’époque comme journaliste free lance. De temps en temps je venais ici, à Beyrouth. Tout le monde me disait : faire un tel film, c’est impossible. Même les Palestiniens me disaient ça. Tout le monde. Je passais ici une à trois semaines, mais jamais assez de temps pour rencontrer qui que ce soit. Un jour, j’arrive de nouveau à Beyrouth. Je résidais normalement à l’Orient-Institut, à Zuqaq al-Blat (l’un des quartiers de Beyrouth), c’est-à-dire l’Ifpo allemand. Ils avaient un directeur qui était très ouvert. Mais cette fois, tout était plein parce que l’Orient-Institut avait une conférence. A travers l’ami d’une amie, j’ai trouvé une chambre à louer à Ashrafieh. Et, comme j’étais un peu obsédée par ce projet, j’en ai un peu parlé à mon hôte. Un soir, il m’appelle et me dit : « Ecoute, j’ai trouvé quelqu’un ». Ce quelqu’un, c’était son voisin.

SB : Donc, là on est en 1996.

MB : Non, là on est en 99. Je rencontre cette personne, et j’enregistre avec lui 2h de témoignage. Et, un peu naïvement, j’ai pensé que, si on pouvait en trouver un, on pouvait trouver plusieurs personnes. Et toute cette machinerie quelque part se met en route. Trouver une production. Trouver des fonds, etc. 2001, j’ai les fonds pour la recherche. Je reviens à Beyrouth. Je rencontre aussi Lokman, mais au début il n’était pas vraiment impliqué. Et, à travers cette première personne, je rencontre quatre autres personnes.

SB : Donc, on arrive à cinq.

MB : Qui ne sont pas dans le film. Un jour, tous les cinq sont arrêtés parce que l’un était une sorte de double agent. Ils sont convoqués au tribunal. A la fin, ils ont été punis d’une petite somme d’argent au motif qu’ils avaient menti : ils avaient participé à un massacre qui n’avait pas eu lieu.

SB : C’était ça l’accusation ?

MB : C’est-à-dire, on leur reprochait de raconter des histoires dans l’espoir d’avoir des avantages. En tout cas, tous les cinq ont été arrêtés. Après, il y a eu le procès, moi j’étais témoin. Au juge d’instruction, j’ai dit : Je ne sais pas s’ils ont menti ou non, parce que vous avez interrompu ma recherche. Nous, on était à la Sécurité générale, blablabla. L’histoire est très longue… Entretemps, on a l’argent pour la production, mais on n’a plus les héros, les protagonistes (rires). Et, on doit recommencer. Disons, c’était ma faute, dans le sens où, quand il y a une personne qui amène toutes les autres, quand ils ont eu l’une, ils ont eu les cinq. Bon. On recommence à zéro. Et maintenant (à Lokman), tu racontes l’autre partie de l’histoire.

Lokman Slim : Peut-être que quand je me suis embarqué dans le projet, j’avais une approche totalement différente concernant la recherche de personnages ayant participé à ce massacre que l’approche de Monika et de Hicham et Nach Abi. Tout simplement, on s’est basé sur une prémisse basique, même je dirais évidente : bien sûr, ce qui avait eu lieu à Beyrouth entre le 15 et le 18 septembre 1982 est quelque chose d’extrêmement important, mais ce n’était pas la seule chose qui avait eu lieu dans ce pays, et il faut tout le temps faire la part des choses entre la perception qu’un groupe, une communauté, des gens se font d’un événement et l’événement en tant qu’une série de faits. Et donc, moi j’ai trouvé qu’aller à la recherche de personnes ayant participé au massacre de Sabra et Chatila était en quelque sorte insensé. Que tout simplement, il faut faire disons du profiling plutôt que de la recherche individuelle. Il faut chercher des gens qui, en 1982, auraient pu faire partie d’un groupe armé passible d’avoir participé à ce massacre. Parce que, peut-être, et ça c’est la complémentarité entre nous, tandis que Monika était totalement concentrée sur cet événement, je prétends que j’étais en mesure de voir l’événement de façon plus holistique : il y a eu des choses avant, il y a eu des choses après. Et, finalement, il faut changer le profil de ces personnes que nous cherchons. En élargissant le profil, d’abord, on évite de susciter des suspicions en amont, c’est-à-dire en se focalisant sur Sabra et Chatila, et on inscrit l’histoire de Sabra et Chatila dans un cadre plus global. Donc, c’est comme ça que finalement, je viens là. Je connais un peu ce pays, j’ai mon réseau. Et, à mon avis, la chose la plus importante, c’est que toutes les personnes qu’on a contactées, on ne les a jamais contactées au début dans le sens de faire un film. Il y avait une sorte de travail d’écoute. Se mettre à l’écoute de ces personnes. Passer des heures avec elles, boire des litres de whisky parfois. Faire des dîners, faire de très longs dîners, participer à la vie familiale.

MB : Ça a duré des mois.

SB : Participer à la vie familiale ?

LS : Oui, oui. Si quelqu’un invitait chez lui parce que sa femme savait bien cuisiner les escargots, même si Monika n’aime pas les escargots, bon, on allait manger des escargots.

MB : C’était pas des escargots, c’était des oiseaux.

LS : Ou des oiseaux, ou bien des escargots, je ne sais pas quoi. C’était vraiment s’insérer dans un milieu. Je prétends que je pouvais parler leur langage, leurs nuances, leurs figures de discours ne m’étaient pas étrangères, même si leurs blagues étaient parfois mal seyantes, je pouvais parfois en rire. Il y avait vraiment un travail de socialisation.

SB : La confiance s’est installée.

LS : Qui a permis que, à un certain moment, on pouvait proposer à l’un et à l’autre l’idée de nous offrir son témoignage et, après, de diriger ce témoignage vers cet épisode en particulier. S’il y a vraiment une sorte de similarité entre Massaker et Tadmor, c’est que finalement, un travail similaire, même dans des conditions différentes, a été fait avec les protagonistes de Tadmor. C’est-à-dire que, vraiment, pour que les gens puissent se livrer, il faut qu’il y ait une sorte d’empathie qu’il faut installer. Il faut qu’ils se sentent à l’aise. Sinon, on devient ou bien des interrogateurs ou bien des chercheurs de scoops. Et finalement, ce n’est pas notre intérêt ni d’être des interrogateurs ni de jouer aux scoops… Non, la force des choses, à mon avis, c’est qu’on a pu trouver plusieurs personnes. On en voit six dans le film, mais il y en a plus. Et là, finalement, le croisement des témoignages nous rassure sur le fait que nous sommes dans la bonne direction. Si quelqu’un dit une chose, on pouvait la croiser avec un autre témoignage, en plus des sources ouvertes, plus les témoignages extérieurs. Et ça c’était un défi, être sûrs que ce que nous livrons à travers ce vecteur filmique ne peut pas être contesté au niveau factuel. On peut contester la légitimité de donner la parole aux tueurs, on peut discuter conceptuellement, mais au niveau des faits, c’est absolument…

SB : Irréprochable. Et ce processus-là prend évidemment des mois ?

MB : On a commencé quelque part en septembre 2001. On a recherché, on a très vite trouvé. On a tourné avec les premières trois personnes en avril 2002, puis on a tourné avec trois autres personnes en août 2002. Cela a pris presque un an.

SB : Et, pour revenir à cette idée de pacte de témoignage, puisqu’il y avait cette confiance très bien installée, j’imagine qu’il y a eu un moment où quelque chose a dû être dit qui donnait des garanties à ces six personnes-là d’un anonymat total pour les protéger.

MB : Oui. À dire le vrai, on les a davantage protégés qu’eux-mêmes ne le voulaient. Parce que le film est sorti en février 2005 à la Berlinale. Comme on le voit dans le film, on voulait visuellement se concentrer sur le langage du corps. Ça veut dire qu’on a demandé en amont à chacun : Est-ce que vous voyez un problème à enlever votre T-shirt à un moment donné ? Deux ont dit : Oui, on a un problème. Quatre on dit : On n’a pas de problème. Et les deux qui avaient un problème avec ça, on les voit seulement en T-shirt. On a découvert pendant le tournage tous les tatouages. Aujourd’hui, les tatouages qu’ils ont dans le film sont les tatouages qu’ils avaient dans le temps. On a changé tous les tatouages. Aujourd’hui personne ne peut être reconnu sur la base des tatouages.

SB : Incroyable. Oui, parce que ça, ça pouvait être un élément reconnaissable.

LS : Il faut comprendre que cette question de confiance n’est pas une question théorique. C’est une question pour bien construire une confiance avec quelqu’un ou quelqu’une. C’est finalement un pacte qui doit respecter certaines données, je dirais, culturelles. Nous sommes dans une société où la parole donnée, c’est quelque chose d’important. Ce n’est pas seulement vouloir jouer sur des données culturelles, mais c’est que c’est comme ça. Mais je reviens à cette question du temps, parce que, eux aussi, ils ont pris leur temps de nous découvrir. De même que nous les découvrions à travers tous ces mois d’approche, d’échanges, eux aussi, ils ont fait leur petite enquête même s’ils ne l’ont pas dit. Ils se sont dits, voilà, ce sont des gens qui, pour leur propre intérêt, vont respecter leur parole.

SB : Est-ce qu’il y a eu quelque chose de contractuel ? Un document signé ? Ou c’est vraiment la parole…?

LS : Non, c’est vraiment la parole. Il n’y a eu aucun document signé. Il a eu une parole donnée, une parole respectée.

MB : Et ce qui est intéressant, si on revient au screening de septembre 2005, personne n’a jamais demandé à voir le film. Mais comme il y avait beaucoup de presse, après le screening, l’un d’eux a vraiment suivi la presse. Personne ne voulait voir le film. Ils appelaient Lokman pour lui demander : Est-ce que tu as vu l’article ? Ça veut dire qu’ils ont très bien suivi.

SB : Oui, ça veut dire que quelque chose s’est passé pour eux. Je voulais d’ailleurs vous demander, au-delà de la confiance qui s’est instaurée entre vous et eux, par le biais de la famille, etc., quel a été l’élément déclencheur ? Est-ce qu’ils ont exprimé le fait que le fait de livrer leur témoignage, ça pouvait éventuellement les soulager ? Autrement dit, de parler enfin. Est-ce que quelque chose comme ça a pu être dit ?

MB : Indirectement.

LS : Oui, indirectement, je dirais que c’est quelque chose qui est arrivé après, une fois qu’ils ont témoigné. Notre approche n’était pas une approche thérapeutique, du genre, vous allez parler, nous confier vos témoignages et vous allez vous sentir mieux. Nous ne nous sommes pas posés comme des médecins ou comme des traitants. Nous, on parle de votre biographie, de votre histoire, de certains moments forts de cette histoire. Après, finalement, si les uns ont dit : Oui, c’était la première fois qu’on sortait tout ça, qu’on sent qu’on a fait quelque chose de bien pour nous-mêmes, ça, c’est venu après.

MB : Ce qu’on voit aussi dans le film, avant tout dans les rushes, et d’ailleurs ça a représenté un problème pour le montage, comme ils ont très vite oublié la caméra, ils ont parlé non stop. Ça montre qu’ils avaient un grand besoin de parler. Pendant le montage, de temps en temps, on a éprouvé des difficultés à trouver les moments les plus significatifs.

SB : Est-ce qu’il y a eu des moments où le tournage a été compromis ?

MB : Non, pas vraiment. Une personne n’est pas venue au dernier moment. Il y une personne qui a refusé le matin ou le soir avant de venir au tournage. Et ça c’est une histoire intéressante : c’est quelqu’un qui était avec le groupe de cette personne que l’on voit en jaune. Il est assez petit. Il est arrivé à l’ambassade du Koweït, en bordure de Chatila, et il a dit : Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire ça. Et il est rentré à la maison. Plus tard, dans la nuit, il y est retourné parce qu’il avait peur d’être considéré comme un lâche par son groupe. Il est entré dans une maison, il a tué un vieux dans son lit et il est reparti. Mais, disons, il a prouvé à son groupe qu’il était capable. Cette personne, au dernier moment, n’est pas venue. Sinon, le tournage, avec chacun, c’était trois nuits. Ou trois soirées. La première soirée, on a fait le tour général de leur vie. Le deuxième soir, on a avant tout parlé de Sabra et Chatila. Et le troisième jour a servi à quelques questions très spécifiques. Je me rappelle cette scène où un monsieur un peu gros a arraché les photos qui étaient présentées dans un calendrier. Cette scène en réalité, elle dure quelque chose comme 12 minutes. Il était impossible de couper, et c’est pour ça qu’on a pris le début de la scène, sans aucune coupe.

SB : Cette scène est très puissante.

MB : Oui, lorsqu’on a coupé, on a senti qu’elle perdait toute sa puissance. Mais comme elle dure dix minutes ou plus, là, il est devenu vraiment très nerveux. Et à la fin, ça se voit encore plus. C’est au point qu’on pouvait se demander ce qui pouvait arriver.

LS : Oui, c’était peut-être l’un des plus difficiles à gérer ce monsieur-là. Peut-être à cause de son âge, parce qu’il en a vu plein d’autres.

SB : Parlons, si vous voulez bien, des intentions du film. Entre dévoilement et secret, révélation et silence, on a la sensation que la caméra se tient dans un fragile équilibre. Et l’on est saisi par un double jeu, un jeu paradoxal, qui met, à tout moment, le projet en péril. Donc, je voulais savoir quelles étaient vos intentions de réalisation. Dévoiler un crime impuni ? Administrer la preuve du crime ? C’est-à-dire la preuve des atrocités, de l’acte de génocide, de viols, de la collusion, voire de la préméditation avec l’armée israélienne, etc.

LS : En fait, non. Ce n’était pas du tout la piste sur laquelle on s’est engagé. On s’est dit que finalement, depuis le début, il était clair que ce ne serait pas un documentaire de reconstitution. Parce que, finalement, on ne veut rien prouver. La preuve n’ajoute rien ni aux faits ni à l’horreur. C’était plutôt d’essayer de comprendre ce qu’un être humain est passible de faire. Et comment on peut basculer de quelqu’un de lambda à un faiseur d’histoire. Il ne faut pas oublier que toutes ces œuvres d’art que tu cites, tous ces livres qui ont été écrits et qui vont être écrits, finalement, ils partent d’un événement dont les auteurs sont des lambdas. Ce sont des lambdas qui sont à l’origine de certaines œuvres géniales. Que ce soit Mahmoud Darwich ou Jean Genet ou Dia al Azzawi, ou X ou Y ou Z, le point de départ de tous ces auteurs, c’est un point de départ qui a été provoqué par des êtres humains qui ne vont jamais être cités dans l’histoire. Et ça, c’est la grande question.

MB : Je crois que quelque part, notre intention c’était de comprendre la violence individuelle mais aussi la violence collective. Parce qu’un massacre, c’est de la violence collective. Il y a cette personne dans la chambre verte qui décrit ça très bien, chacun voulait être le plus fort. ça, c’était l’intention. Et disons, on a quelque chose comme 60 heures de rushes. On aurait pu faire un tout autre film parce qu’on a tous les main droppings, etc. Mais, comme Lokman l’a dit, on ne voulait pas faire une reconstitution, comme la BBC l’a fait pour le massacre de Srebrenica, mais on voulait vraiment comprendre les phénomènes de violence individuelle et de violence collective.

LS : Ce que je voulais dire, c’est qu’on prend le massacre comme si c’était le sujet et pas l’objet. A mon avis, il y a ce balancement. Comme si le massacre, c’est en quelque sorte auto-créé, comme s’il s’était auto-généré. Tandis que le massacre, c’est un produit.

SB : C’est l’aboutissement d’un processus.

LS : C’est l’aboutissement.

SB : D’ailleurs, à ce sujet, mon travail, c’est d’inscrire ce massacre dans un processus. Je ne peux pas isoler cet épisode du contexte. J’utilise parfois l’image du fil de la pelote de laine, et en tirant ce fil, finalement, j’arrive à un paysage qui est beaucoup plus vaste que ces seules 43h d’horreur absolue. Je dois vraiment avoir cette rigueur qui consiste à inscrire cet événement, cet apex de violence dans une espèce de maelström qui l’a fait naître.

SB : Pour revenir à la composition du sujet, ce qui est remarquable, c’est le fait que c’est un film très travaillé, très ouvragé. C’est frappant s’agissant d’un documentaire mobilisant la parole des bourreaux. Il y a vraiment une volonté artistique. Ce qu’on note très rapidement, c’est que pour chaque témoin, il y a une ambiance, une coloration orange, rouge, verte, bleue, verte. Il y a une logique discursive, c’est-à-dire : l’enfance, l’adolescence, tout ce processus, comment on se construit en tant qu’individu et en tant qu’homme, j’y reviendrai. Il y une scénographie en quelque sorte, il y a des processus de mise en scène, un traitement de la photographie qui est très travaillé. Tout ça est très réfléchi j’imagine. Tu parlais tout à l’heure du body language, ça aussi c’est extrêmement frappant, cette caméra à fleur à de peau qui tourne, on voit la sueur perler, etc. J’imagine que c’est aussi le résultat de contraintes. On ne pouvait pas filmer les visages.

LS : On ne voulait pas. C’était un choix depuis le début. Il fallait essayer d’éviter les visages.

MB : On a fait ce choix, mais on n’avait pas le choix. Quelque part, on n’a jamais senti que c’était un point négatif. Mais au contraire, ça nous a donné le prétexte de nous concentrer sur le langage des corps.

LS : Et finalement, pour le choix des lieux de tournage, bien sûr il y a eu des contraintes, mais nous avons essayé de coupler chaque personne avec une géographie où il se sentirait plus ou moins à l’aise.

SB : Et ça c’était le résultat d’un accord ?

LS : Oui, oui, c’était d’abord le résultat d’une réflexion. Si quelqu’un se sentait plus à l’aise dans un lieu loin de chez lui, on a respecté ça. Si quelqu’un se sentait plus à l’aise chez lui. Donc, c’était une évaluation de chaque personne et de ce qui la rendait le plus à l’aise, dans la mesure où une mise à l’aise était possible.

MB : Et pour en venir au langage du corps, les quatre hommes qui sont prêts à enlever leur T-shirt, ça c’est pendant le récit du massacre. Avant cela, ils sont habillés. Le massacre, c’est quelque chose de physique. Le corps a une mémoire. Ça veut dire qu’on voulait vraiment s’approcher de leur corps quand ils étaient en train de parler du massacre. Pour une personne, on a fait le tournage ici dans le bureau. C’est le monsieur avec le couteau. À un moment donné, on le voit avec un uniforme. C’est celui qui parle du viol. Lui aussi qui a amené son uniforme.

LS : On ne s’attendait pas à ça.

SB : Donc, c’était son initiative ?

LS : Oui, oui. Après, il a offert le couteau à Monika. Et ça, c’était un vrai cadeau pour nous.

SB : Oui. On voit très bien à l’image, l’uniforme, le sigle de l’armée israélienne. C’est incroyable.

Je voudrais maintenant poser une question au sujet d’un poème. Il y a un poème en arabe qui est dit, à un moment donné, on a la sensation tout d’un coup, au sein du récit de l’horreur, de l’émergence du poétique. C’est quelque chose qui a été voulu ?

LS : Pas du tout !

SB : Alors, ça relève de la spontanéité. C’est amusant, enfin si je puis dire, parce que ce surgissement du poétique, on le retrouve dans Tadmor, et on se dit : c’est incroyable. Mais on se dit aussi, la résilience (coups de feu nombreux à l’extérieur), elle est permise grâce à la poésie, grâce à l’imaginaire, grâce au beau…

LS : En fait, non. Ça nous ramène au questionnement premier. Finalement, ces gens-là, qu’on le veuille ou pas, sont des êtres humains.

MB : C’est un peu comme… Il y avait toujours cette discussion, en comparant hein. Il y avait cette discussion au sujet des nazis, de savoir comment ils ont pu faire ce qu’ils ont fait, et après, le soir, rentrer dans leur famille et jouer au piano.

SB : Oui. Ou interpréter les Suites de Bach…

MB : Oui. Ce n’est pas parce qu’on participe à un massacre qu’on n’aime pas la poésie.

SB : On en vient à cette idée de banalité du mal. Ce concept d’Hannah Arendt.

MB : Oui, absolument.

LS : C’est la banalité, mais en même temps, pour comprendre beaucoup de situations de violence, il faut comprendre aussi que la violence devient un métier. Un métier qu’on fait à plein temps. OK, quand il s’agit d’un crime passionnel, je comprends qu’on le fasse une seule fois dans sa vie. Mais quand on est un combattant… le fait que ça devienne un travail, ça crée une distance entre le produit et l’auteur. En fait, la vérité, c’est notre problème quand nous approchons la violence. Mais à la fin, quand on est un professionnel de la violence, c’est la même chose.

MB : L’un d’eux le dit : La première fois, ça fait quelque chose. La deuxième fois, etc.

SB : J’aimerais qu’on en vienne à parler de la question des constructions de genre. Car ce qui ressort véritablement, c’est qu’il y a vraiment des rôles qui sont des rôles de genre dans la violence.

LS : Oui.

SB : Il est frappant de voir à quel point l’engagement, dès le plus jeune âge d’ailleurs…

LS : L’engagement militant.

SB : Militant et militaire, des jeunes gens dans la milice, ça relève vraiment d’une assignation à un rôle de genre. Il faut se montrer dur, n’est-ce pas ? Il faut, tu l’as dit Monika, prouver le fait qu’on est un homme, un vrai, un dur, il faut le prouver en ramenant sa première Kalash (prise sur le corps d’un ennemi). Il y a des espèces de passages, des sortes de paliers, la prise de drogues, le premier meurtre, etc., qui fonctionnent comme autant de rites initiatiques, et qui permettent finalement de consacrer le fait que tu es un homme, un vrai, que tu peux même enrôler d’autres hommes, que tu arrives au stade de chef, etc. En fait, c’est un monde d’hommes, qui doivent en découdre, selon des modèles de genre, mais aussi selon des modèles culturels. J’ai été très frappée de voir qu’ils citaient souvent des films du cinéma américain, les westerns notamment, et Tarzan, etc. Donc, il y a tout cet imaginaire d’affrontements guerriers, etc. Et selon ces codes, en fait, il faut se montrer transgressif. Il faut fanfaronner aussi, certains n’y arrivent pas… Et, finalement, dans tout ça, la femme c’est la proie. C’est la madone qui se lamente, etc., mais c’est aussi la femme que l’on prend, c’est-à-dire que l’on viole.

MB : Si je me rappelle bien, le monsieur-couteau a dit qu’il avait été frappé dans son enfance. Mais si je me souviens bien, ils sont quatre à avoir raconté la même chose. Je me rappelle que dans la salle de montage, on s’est posé des questions. On n’a pris un seul témoignage qui allait dans ce sens, parce qu’on ne voulait pas créer de stéréotypes. Le stéréotype qui dit : On est frappé, et donc on va devenir un tueur pendant un massacre. On a eu ces longues discussions, et on s’est dit que ça devait apparaître comme élément important, mais…

LS : Oui, d’abord, tu as tout à fait raison de soulever la question. Oui, les crimes de masse impliquent beaucoup plus un genre, le genre masculin. Je ne sais pas s’il faut chercher l’origine dans des traditions locales ou…

SB : Dans la nature humaine, tu veux dire ?

LS : Je ne sais pas, je ne crois pas beaucoup à l’idée de nature humaine… Mais plutôt dans quelque chose qui est la constitution historique des genres… C’est-à-dire à l’homme chasseur-collecteur plutôt que gardien de la hutte.

SB : Moi, je considère, enfin ce sont toutes les études qui m’aident à le penser, ce sont des rôles qui sont totalement construits.

LS : Oui, tout à fait, qui sont construits, et qui sont bien établis.

SB : Absolument. Et donc il faut les prendre en compte.

MB : Et ce sont des jeunes. Certains étaient moins jeunes, mais la plupart c’étaient des jeunes.

LS : Des jeunes, à mon avis, ça ne doit pas trop surprendre. Parce que, finalement, qui fait la guerre ? Parce que pour faire la guerre, c’est comme le football, tu arrives à un certain âge, tu n’as plus ta place dans l’équipe. Tu vas te faire entraîneur. Tu fais autre chose, tu ne joues plus au football. Mais sûrement, tout cela suit une certaine logique qu’il ne faut pas oublier. Dans la logique de ceux qui ont entrepris ce qu’on appelle nous un massacre, dans leur logique, ils étaient en train d’attaquer un bastion ennemi et donc, d’aller chez l’ennemi. Et là, dans le cas des milices libanaises, dans le temps, de telles opérations étaient plutôt confiées aux hommes qu’aux femmes, en sachant que, que ce soit les milices Kataëb ou les milices gauchistes, ces milices ont toujours fait un point d’inclure des femmes.

SB : Oui, on les voit apparaître.

LS : Oui, bon, les femmes sont plutôt dans la défensive, elles défendent la hutte ou la cabane, mais ce ne sont pas elles qui vont aller attaquer la tribu en face de chez elle.

SB : Vous êtes d’accord que l’on construit sa virilité dans la violence ?

LS : Bien sûr, c’est un fait, il y a toute une génération de Libanais qui n’avaient pas d’autre choix pour faire leur crise d’adolescence que de la faire en des termes guerriers. Pour moi, ça relève de l’évidence. On n’a pas le choix.

SB : Pour parler ensuite des limites de l’humanité, et de la différence entre l’humain et l’animal, il y a ce plan avec les chats qui est éminemment intéressant. Cette scène est le prélude d’ailleurs à un autre plan où le bourreau déroule une photo de cadavres de chevaux. Et là, un temps est marqué, peut-être une limite de l’humanité, on ne sait pas. La question qui est posée implicitement : est-ce que notre humanité s’arrête, c’est-à-dire bascule dans la barbarie ou dans je ne sais quoi, au moment où l’on tue des animaux sans raison ? Il y a vraiment, dans le film, quelque chose qui se cristallise. Je ne sais pas ce que vous en pensez.

MB : Là, ce que je trouve de très intéressant, c’est que les chevaux sont aussi dans Valse avec Bachir.

SB : Absolument. De même qu’il y a les chiens dans Valse avec Bachir qui jouent un rôle particulier. Oui, c’est frappant cette chose-là, parce que le protagoniste de la scène marque un temps d’arrêt. Comme s’il se posait des questions.

MB : Je ne crois pas qu’il se posait des questions sur pourquoi il était à Sabra et Chatila. Il n’est pas allé à Sabra et Chatila pour tuer des chevaux. Ou des chiens. Il est allé à Sabra et Chatila pour tuer l’ennemi, entre guillemets.

SB : Il se trouve que l’ennemi, c’étaient des civils. Ce n’étaient pas des combattants.

MB : Oui. C’est pour ça que je dis, l’ennemi entre guillemets, pour parler leur langage. Là, je ne sais pas s’il cherche une justification. Ou peut-être qu’il aime les chevaux.

SB : Et cette scène, elle a été préméditée par vous ?

LS : Pas en tant que scène, mais bien sûr, il faut la rattacher un petit peu aux prémisses. On a dit : on veut bien les exposer à ce que l’on considère qu’ils ont fait. Il y a une façon de chercher des photos très banales, parce que toutes les photos auxquelles on les confrontés sont tirées des journaux.

SB : Mais des agrandissements alors ?

LS : Oui, parfois. On n’a pas cherché vraiment des photos qu’ils n’ont pas pu ne pas voir. Ce sont des photos avec lesquelles on a considéré qu’ils étaient plus ou moins familiers. Mais donc, c’était cette confrontation dans ce contexte. À mon avis, le thème animalier est extrêmement présent dans le film, mais moi je suggèrerais de voir dans les animaux, et surtout dans les chevaux, qui sont des animaux herbivores, le maillon le plus faible de la chaîne du vivant en quelque sorte. Finalement, un cheval, ce n’est pas un animal duquel on a peur.

SB : Il se trouve que c’est un animal qui est depuis des millénaires domestiqué, et dont on dit que c’est le plus vieil ami de l’homme.

LS : Finalement, il faut poser la question de la gratuité de l’acte. La gratuité, disons. Si l’affiliation palestinienne, ou l’affiliation X si on sort du cadre palestinien, d’un autre humain peut justifier le crime, il n’y a pas une affiliation idéologique dans le cas d’un animal. Et dans ce sens-là, la gratuité est davantage mise en valeur. Quand on tue un cheval, on ne peut pas savoir si c’est un cheval palestinien ou un cheval libanais. C’est vraiment la gratuité à l’état pur, ou bien au plus haut degré. Et à mon avis, cette scène que tu mentionnes, oui, on était arrivé dans la discussion à un point où ils étaient désarmés devant la gratuité de tout ce qu’ils avaient fait, et en plus, ça ! Et donc, là on arrive comme tu le dis devant un apex, c’est-à-dire : qu’est-ce que ça amène de tuer un cheval ? Qu’est-ce que ça ajoute… ?

MB : Pour nous, c’était important la confrontation avec les victimes. On a confronté les six avec les mêmes photos, mais chaque fois présentées dans une forme différente. Avec Elvis, c’était le calendrier. Avec monsieur-couteau, c’était ce folder. On a réfléchi chaque fois à comment on le fait. Avec monsieur-chat, on a agrandi les photos et on a fait ces rouleaux.

LS : Là, il faut ajouter quelque chose : le choix était de confronter avec des victimes et non pas avec des survivants. Et ça, c’est un point important. On aurait pu montrer une scène d’un documentaire, d’un témoignage d’une personne qui parle, qui est en même temps une victime mais aussi un survivant. Mais l’idée était très simple : les morts, personne ne peut au fond parler en leur nom, si ce n’est les traces visuelles qu’on peut voir. Un survivant ne peut pas remplacer un mort.

MB : Là, Elvis ne savait pas ce qu’il y avait dans les rouleaux. On les lui a jetés.

SB : Oui, il y a ce geste que l’on voit.

MB : Et il a certainement été sur la défensive. Et je ne sais pas à quel point ça a aussi joué.

SB : En tout cas, il y a un temps d’arrêt devant cette image des chevaux. C’est très frappant comme spectateur. Et il se trouve que dans Anima, de Wajdi Mouawad, que vous avez lu sans doute, la figure des chevaux, c’est aussi très important.

MB : Wajdi cite Massaker à un moment donné du roman[1].

SB : La question que tout spectateur voyant ce film se pose, c’est la suivante : est-ce que l’un de ces six bourreaux va exprimer le début du commencement d’un remords ? Et, en fait, on est dans cette attente, parce qu’on se dit, le remords, s’il émerge, il va permettre peut-être la rédemption, non ? On se dit : est-ce que ce moment va arriver ? Et en fin de compte, on perçoit de la nervosité, on perçoit un mal-être, le corps transpire, les mains tremblent, on voit qu’ils boivent de plus en plus, à mesure que l’on s’avance, ils sont de plus en plus drunk. Ça s’entend un peu dans leur phrasé qui est de plus en plus empâté, je me trompe ?

LS : L’un d’eux a trop bu à un certain moment.

SB : Et en fin de compte, ce moment n’arrive pas.

LS : Oui, parce que ce moment finalement, c’est le wishful thinking auquel nous avons été éduqués. Mais si on a une perception de l’humanité qui est plus pessimiste, celle qui est la nôtre je suppose, il faut accepter que ça n’arrive pas. Peut-être que c’était possible que ça arrive, mais on ne peut pas décider. Ce n’est pas le travail du réalisateur de dire, bon, maintenant, tu vas faire ton mea culpa. À mon avis, beaucoup de mea culpa n’ont pas de valeur. Pour preuve, la violence continue aux quatre coins de ce monde. Et peut-être qu’il faut trouver autre chose.

SB : Mais tu comprends qu’on attend ce moment ?

LS : Bien sûr ! Parce que c’est inscrit dans un schéma : s’il y a crime, ou bien il y a justice, ou bien…

SB : Et c’est pour ça qu’en sortant du cinéma, après avoir vu ce film, on est misérable. One feel miserable…

LS : Ou bien on est mieux préparé au prochain massacre…

SB (perplexe) : « Ou bien on est mieux préparé au prochain massacre… ».

MB : Et ce n’est pas une question de montage. Dans les 60 heures de rushes, il n’y a pas de remords. On nous a posé la question. Est-ce que quelqu’un, à un moment donné, exprime quelque chose, et vous avez décidé de ne pas le montrer ? Non, dans les 60 heures, ça n’existe pas.

SB : Il y a quand même celui que j’appelle Croix, qui est très mince, qui est dans l’ambiance verte. Lui, il dit que quand il a tué une famille entière, il dit qu’il a regardé ce qu’il avait fait. Il a un moment où il est perturbé. Mais ça passe.

MB : Ça passe. C’est aussi la même personne qui dit, on tue le premier, le deuxième, le troisième, etc. C’est le même. Et il y a ce monsieur-rose, on pense que de temps en temps, peut-être, etc., mais finalement c’est de l’auto-pitié. Il a seulement pitié pour lui-même, mais pas pour ses victimes.

SB : Je voudrais maintenant qu’on parle de l’univers qui est le vôtre, en termes de références filmiques. Le film documentaire, notamment appliqué à des situations de guerre, de génocides ou de massacres, a acquis une certaine dignité. Je pense bien sûr à Claude Lanzmann avec Shoah, je pense à Alain Resnais avec Nuit et brouillard, je pense à Rithy Panh pour les Khmers rouges. Est-ce que vous inscrivez dans ce sillage ? Est-ce que c’est un univers qui vous est familier ? Est-ce que vous avez la sensation que vous incorporez cette tradition, si on peut parler de tradition ?

MB : Moi, je dirais qu’on très familiers avec tous ces films, on a vu tous ces films. Et cependant, ni Lokman ni moi, on ne vient d’une école de cinéma. Moi, j’ai fait Sciences politiques. J’ai fait de l’arabe. J’ai un diplôme de traductrice pour l’arabe et le turc.

SB : Mais d’ailleurs, ces réalisateurs-là, est-ce qu’ils ont tous fait une école de cinéma ? Je ne suis pas sûre.

MB : Et Lokman est auteur et éditeur avant. Il a créé Dar al-Jadeed avec Rasha al-Ameer, sa sœur.

LS : Moi, je dirais, il faut beaucoup plus parler du produit. Le produit sûrement s’inscrit dans une sorte de vague, mais finalement une vague n’est pas une conspiration.

SB : Certainement pas ! Tu es un peu provocateur.

LS : Oui, je sais que c’est un peu provocateur. Mais finalement, quand je regarde ce produit, abstraction faite de ses auteurs, je vois bien qu’il a sa place dans une sorte de mouvement documentaire. Oui, bien sûr, la familiarité comme l’a dit Monika, est là. Mais il n’y a pas d’intentionnalité qui est derrière le fait que ça relève de ce courant-là.

MB : Il y a aussi le fait que la caméra bouge, le fait que le langage esthétique, c’est le langage du corps. Tout ça, c’était des principes. Mais après, on était une toute petite équipe…

SB : Combien étiez-vous ?

MB : Quatre personnes. Il y avait beaucoup d’improvisation. Le film s’est vraiment fait dans la salle de montage.

SB : Et le montage joue un rôle extraordinaire dans ce film. Surtout quand on apprend qu’il y a 60h de rushes. J’imagine que le montage en tant que tel vous a pris énormément de temps.

LS : Ça nous a pris deux monteuses (rires) !

MB : On a commencé en Allemagne, on a travaillé avec une monteuse qui est normalement une très bonne monteuse. Elle ne pouvait pas. Elle s’est rappelé qu’elle avait tenté de tuer sa sœur quand elle était petite. Et elle voulait mettre tout en asynchrone. Elle a eu une espèce de refus, de la peau, des poils. Elle voulait partout des voice over. Elle a fait un vrai refus. Mais le temps que tu réalises qu’elle est incapable de le faire…

SB : Il s’est passé combien de temps ?

MB : Deux mois ! Après deux mois, où tout le budget était parti, on est revenu à Beyrouth pour monter avec une Française, ici. Et là, on n’a rien gardé de ce premier montage, on a recommencé à zéro.

SB : On n’a pas parlé de l’ambiance sonore. Elle est très remarquable aussi : il y a des ambiances sonores très réalistes, des bruits de fond, des klaxons, etc. Et puis, il y a cette musique lancinante qui finalement prédispose au récit de l’horreur. C’est très travaillé.

LS : Tu as utilisé le mot « ouvragé », oui. Moi je pense finalement que la réalité nue ne vaut rien, en fait. Sinon, on la TV, on a ces clips que tout un chacun peut faire avec son téléphone. L’intention n’est pas seulement de montrer l’horreur, mais de la faire sortir même quand on ne la voit pas.

SB : C’est vraiment un ouvrage, un joyau en réalité. On sent qu’il y a un travail très considérable.

LS : Oui, ça a pris du temps. On a parlé des films. Mais il y a aussi beaucoup de lectures. Si on pouvait faire un film avec des notes de bas de page… (rires). Il y a beaucoup de références.

SB : Entre Massaker et Tadmor, que j’ai eu le privilège de voir vendredi dernier, en avant-première au Metropolis, quels liens vous établissez en tant que réalisateurs ? Et sur le plan du sujet, et sur le plan de sa réalisation et de son projet esthétique ?

MB : Du point de vue de la réalisation, de nouveau, comme dans Massaker, on a choisi de nous baser sur des interviews. Avec Tadmor, il y a une sorte de continuité dans le fait qu’on a choisi des lieux qui ne sont pas identifiables. Ce sont des lieux pour ainsi dire anonymes. On ne voulait pas aller chez eux et montrer comment le canapé est rouge, ou rose ou bleu, ou je ne sais quoi. On reste concentré sur eux, et ça c’est important. La caméra est très différente. Massaker est monté. Tadmor contient des séquences d’interviews sans aucune coupe. C’est un plan. La caméra ne bouge pas. On ne sait pas où on est, mais on sent, ou on entend, qu’on est dans une ville arabe. Il y un autre travail similaire, c’est le travail sur la mémoire du corps, parce que Massaker se concentre vraiment sur le langage du corps, et Tadmor aussi. Quand on les voit se bouger, aujourd’hui, ils ont 20 ans de plus, ils ont peut-être 20 kg de plus, mais quelque part le corps a gardé la mémoire. Ils font des gestes, on sent que c’est comme s’ils les avaient faits hier. Et ça, c’est la mémoire du corps. Massaker se concentre sur les tueurs. Là, on prend l’autre côté, on se concentre sur les survivants. C’est-à-dire sur ceux qui sont revenus de l’enfer. Qu’est-ce que tu en dis Lokman ?

LS : Je ferais un pas en arrière. Je dirais que ces deux films, de même que d’autres produits mineurs, je parle de produits cinématographiques mineurs, s’inscrivent dans ce que nous faisons au quotidien, qui est de travailler sur les diverses mémoires de ce pays, et par extension de cette partie du monde. C’est d’essayer de témoigner contre une culture de déni. Une culture négationniste à fond. J’inscrirais donc ce travail dans ce qui nous occupe vraiment au quotidien.

SB : En tant qu’institution, c’est-à-dire en tant qu’UMAM ?

LS : Non pas seulement, en tant que personnes. C’est ce qui nous intéresse. Parfois, ça prend cette forme. Et, pour aller dans le sens de ce qu’a dit Monika, l’intimité est en quelque sorte une intimité abstraite. On n’a pas à être chez lui pour spoter l’intimité de quelqu’un. En quelque sorte, c’est une recherche continuelle. Bien sûr, il arrive que, là, en gros, on a des tueurs ; là, on a des victimes qui sont des survivants. On le voit bien dans Tadmor : ces victimes et survivants arrivent à assimiler, au moins au niveau du geste, le profil du tueur, du tortionnaire. Et tout cela nous ramène à cette question initiale, au sujet de la violence : qu’est-ce qu’être un homme…?

SB : Dans Massaker, il y a aussi la question des dessins. C’est très intéressant.

MB : Oui, on a fait dessiner tout le monde. Le premier, c’est monsieur-couteau. On a été stupéfait de voir comment il se rappelait, et à quel point ces cartes sont exactes. Et là, ça a confirmé le fait qu’ils savaient vraiment de quoi ils parlaient. Les cartes dessinées, elles étaient précises à 100 %.

SB : Oui, parce qu’ils dessinent les maisons, les axes.

MB : Les noms des rues. Et comme on a confronté tout le monde aux photos, on a aussi fait dessiner tout le monde. On a utilisé la même méthode pour tous.

[Dans la dernière partie de l’entretien qui se concentre à nouveau sur Massaker, les deux auteurs réagissent aux hypothèses de travail que je formule relativement aux fonctions politiques de la poétique, i.e. : 1. Dire les faits, livrer une mémoire taboue. 2. Enterrer les morts privés de sépulture. 3. Réparer l’humain dans l’art, le sublimer dans l’art, peut-être dans une fonction d’avertissement, etc.]

MB : Moi, ce que je peux dire, c’est que, après la projection au Liban, j’ai eu très peur de la pression des survivants par rapport au fait qu’on révélait l’identité des bourreaux. En fait, rien de tout ça n’est arrivé. En même temps, je n’ai pas connaissance de toutes les réactions. Par contre, on a eu des réactions du type : les survivants ont été en quelque sorte soulagés du fait que les tueurs confirment ce que, eux, réclamaient depuis vingt ans.

(…)

Je suis totalement d’accord avec le fait qu’il faut inscrire Sabra et Chatila dans un contexte historique. Mais, personnellement, je considérais le film comme une possibilité pour comprendre la violence collective. Et là, c’est quelque chose de plus universel qu’un événement au sein d’une guerre civile. Donc, avertissement, peut-être. Mais, peut-être parce que je suis Allemande, je ne sais pas, j’avais besoin de comprendre cette violence. J’ai travaillé avant sur la violence.

SB : Oui, tu parles aussi de la violence qui s’est produite dans ton pays.

MB : Pas seulement. En 1993, j’ai interviewé un franc-tireur. J’ai aussi accompagné le film sur Eichmann, avec Eyal Sivan.

SB : Et Rony Brauman ?

MB : Oui. C’était sur la violence administrative. Et après, j’ai éprouvé ce besoin de comprendre cette violence collective, à partir de l’exemple de Sabra et Chatila.

LS : Moi je voudrais faire deux points qui répondent peut-être à tes deux premières hypothèses de travail. Deux constatations d’abord, mais deux constations objectives, dans le sens que je ne tire aucun jugement de valeur. La première chose, c’est qu’il ne faut pas oublier que ce massacre a eu la chance, si j’ose dire, d’être surmédiatisé.

SB : Absolument. C’est un événement global.

LS : Et là, disons que le fait de se brancher sur ce massacre était plus facile que d’aller se brancher sur un massacre qui a eu lieu dans une brousse quelconque et qui n’a pas été médiatisé. Cependant, il y a un phénomène qui est extrêmement intéressant, c’est que, si je recense les productions artistiques et littéraires en langue arabe concernant ce massacre, je les trouve à tout le moins en moindre quantité, je ne peux parler de moindre qualité, que dans d’autres langues. Comme si ce massacre-là – et bien qu’il ait été utilisé et instrumentalisé à des fins politiques à fond en arabe – n’avait pas représenté le fond du pire. En ce sens-là, je ne suis pas certain d’être d’accord avec ta lecture du poème que Mahmoud Darwich a écrit à la sortie de l’OLP de Beyrouth (le poème documentaire Une Mémoire pour l’oubli). Personnellement, j’ai mon explication, qui est peut-être moins poétique, plus fonctionnelle. Mahmoud Darwich finalement a écrit le poème icône qui a éternisé Tell Al-Zaatar (LS cite les vers en arabe [2]), que tous les gens de ma génération connaissent par cœur, parce que ce poème a eu la chance d’être chanté par Marcel Khalifé, puis par Samir El Kacem, etc. Dans la tête de Mahmoud Darwich, il a déjà écrit le poème du massacre. A mon avis, il a bien compris qu’il ne va pas faire mieux que « Ahmad Al-Za’tar ». C’est pourquoi Une Mémoire pour l’oubli, c’est plutôt tout Beyrouth, c’est plutôt le moment historique. Ça continue à me tracasser, vraiment c’est une question que je me pose dans une perspective plutôt historique, qui n’a rien à voir avec Sabra et Chatila. Qu’est-ce qui fait que certains moments de l’histoire jouissent d’un intérêt plus grand ? Partiellement, mon questionnement vient d’ailleurs. Quand Mahmoud Darwich a écrit « Ahmad Al-Za’tar », ça m’a pris du temps pour comprendre ça. Mais qui se rappelle aujourd’hui de Tell Al-Zaatar ? Très peu de gens. Mais en même temps, Tell Al-Zaatar a été pérennisé, au moins en langue arabe. Quand j’imagine qu’il y a un autre poète fameux qui a vécu il y a mille ans, et a écrit un poème au sujet d’une petite bataille qui s’appelle « Al-Hadath Al-Hamra », personne ne se rappelle aujourd’hui qu’il y a une petite cité qui s’appelle Hadath, etc., mais tout le monde se souvient du poème de Mutanabbî. Qu’est-ce qui fait qu’à un certain moment, un massacre ou une bataille, ou je ne sais pas quoi, devient une sorte de point de capiton, ou devient une sorte de référence, dans laquelle tout le monde se reconnaît ? Et là, à mon avis, ça répond à ta troisième constatation, et je vais être un peu provocateur.

SB : On a l’habitude.

LS : De temps à autre, on a besoin finalement d’un massacre pour se scandaliser et pour se prouver que l’on est du bon bord de l’histoire.

SB : C’est fou ce que tu dis…

LS : Je ne sais pas si c’est fou ou non, j’ai l’impression que les gens ont besoin de se rassurer sur le fait qu’ils sont du bon côté de l’histoire.

SB : Wouah ! C’est cynique. Là, tu es en train de dire entre les lignes que ce travail consiste peut-être à me rassurer sur ma propre humanité.

LS : Et là, ça nous ramène à ta question quand tu dis : on sort misérable du film.

SB : Parce qu’on attend un remords, ou en tout cas, l’amorce de l’expression d’un regret, qui ne vient pas.

(…)

MB : Mais c’est aussi le fait qu’on est dans un pays qui n’a jamais fait un travail sur son passé.

SB : Oui, absolument. Je suis interpellée par ce qu’a dit Lokman. Je crois fondamentalement, hélas, qu’on a aussi besoin de se faire la guerre pour se rassurer sur le fait qu’on peut faire la paix. Et donc on se fait la guerre pour ensuite pouvoir faire la paix. Il y a une espèce de dialectique, et on n’arrive pas à transcender ce cycle. Et puis est-ce que la guerre est finie ? En fait, elle n’est jamais finie. C’est un semblant de paix. Et c’est là que Lokman a sans doute raison. Il faudrait pouvoir inventer d’autres schémas…

Mais j’ai déjà pris beaucoup de votre temps, je vous remercie infiniment de ces échanges, qui vont beaucoup m’aider dans l’analyse de l’œuvre. Je voulais vraiment faire cet effort de confronter mes réflexions et mes intuitions avec vous. Quand j’ai la chance de connaître les auteurs, cela me paraît important. Je vous remercie encore infiniment.

LS : Ahlan wa sahlan.

[1] Wajdi Mouawad, Anima, Léméac/Actes Sud, 2012, p. 338-340.

[2] La première célèbre strophe du poème (1977), dont nous donnons la traduction d’Elias Sanbar :

ليدين من حجر و زعتر |

هذا النشيد .. لأحمد المنسيّ بين فراشتين |

مضت الغيوم و شرّدتني |

و رمت معاطفها الجبال و خبّأتني |

Pour deux mains de pierre et de thym / Ce chant… Pour Ahmad, l’oublié entre deux papillons. / Les nuages sont partis et m’ont dispersé / Et les montagnes ont déployé leurs capes et m’ont caché.